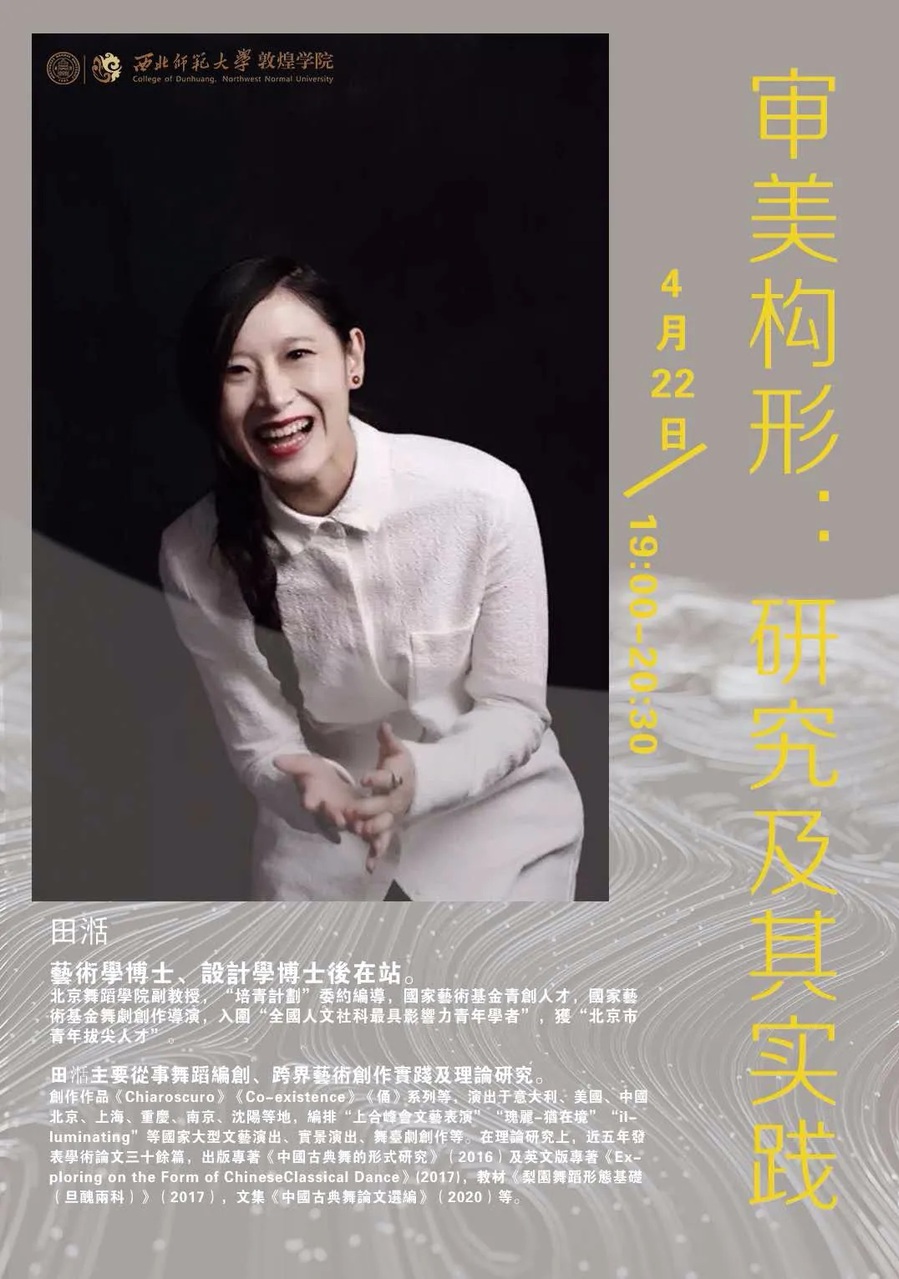

2020年4月22日,我院邀请北京舞蹈学院副教授田湉为舞蹈艺术专业师生开展线上讲座,大家通过扫描微信二维码进入讲座直播间,讲座内容由作品鉴赏、文字叙述、图文详解三部分构成,充分展示了田湉教授在舞蹈艺术审美构形方面的研究及其实践内容。

2020年4月22日,我院邀请北京舞蹈学院副教授田湉为舞蹈艺术专业师生开展线上讲座,大家通过扫描微信二维码进入讲座直播间,讲座内容由作品鉴赏、文字叙述、图文详解三部分构成,充分展示了田湉教授在舞蹈艺术审美构形方面的研究及其实践内容。

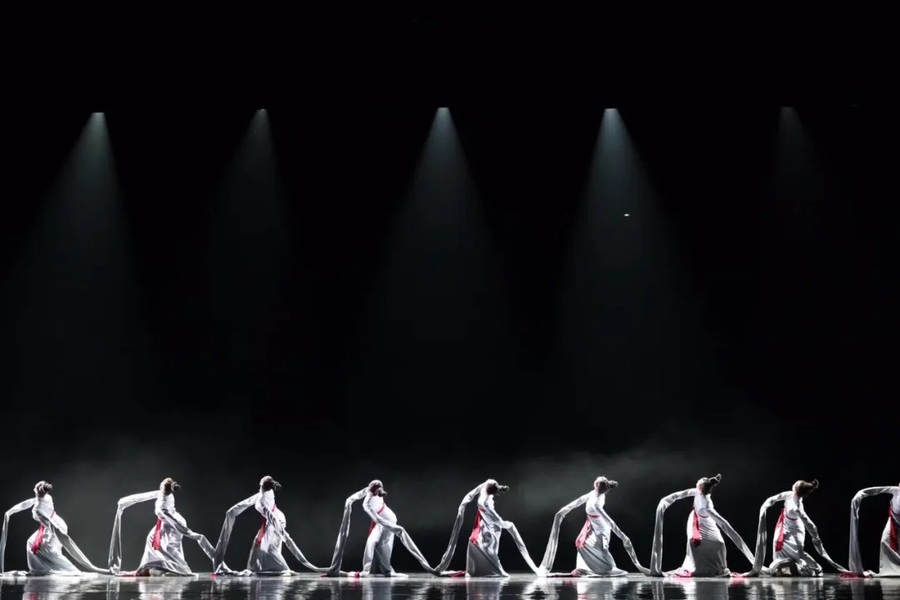

讲座开始,田湉教授向大家介绍了“审美构形”的含义,她提出,“构形”由三个方面来理解:其一是思维品格,其二是有关艺术的真正问题与真正的艺术创造,其三是出自日本艺术理论的“KAMA构型”,也就是观念和身体姿态。随后,田教授对中国古典舞的当代创作进行了简要概述,她说,中国古典舞诞生于1954年,至今有60年的发展历程,针对它的发展可以总结为“重建”一词。在重建的过程中需要构型,即创作所依托的对象是什么?形式依据是什么?对此,田教授的研究结论是,创作由历史和戏曲组成两个维度,也就是死物活化和活态传承,这一理论基础在她的《俑》、《胡服美人图》、《塞外》、《角》、《西河剑器》等作品中都有不同体现。她不仅重访了历史的身体姿态有对“异域”的想象,同时还表达了“做旧”与“时尚”两级相通的创作理念。

讲座中,田教授将她2017年所出版的《梨园舞蹈形态基础》教材中“旦丑两科”向大家做了细致的图文详解。“旦科”科范是指事性表演,例如“提鞋”和“上楼”;“丑科”科范有“吹须”、“自夸”、“拍胸舞”、“矮子步”等。通过对梨园舞蹈的认识,我们可以总结出无论是历史还是戏曲,作为中国传统文化,他们在一定程度上给中国古典舞造型、姿态上的确定性和现代新形式建构都提供了重要的依据。

讲座末尾,田教授在“审美构形”的实践过程中还总结出了配合式和交互式的艺术创作理念,她认为配合式在数字光影舞蹈表演《瑰丽——云轴入境》中展现的“身体与激光”这一新形式的探索中展现,交互式则在数字交互舞蹈表演《西河剑器》中被生动运用。“实时交互”这一特点,反映出一端走向古代历史,另一端走向现代前沿。田教授总结道,you are what you eat,作品创作要有依据和真实性。构建“属于我们的”舞蹈创作,“我们”连接了过去的过去性和现在性的两端。做属于你的时代艺术,每一个舞者创作不能仅止于身体机能方面的探索,需要更多崭新的方式和思路。

文稿 | 郑芳婷 朱文晁

审核 | 苏瑞璇

编辑 | 朱文晁