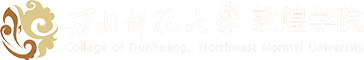

课程思政|敦煌学院《中国美术史》之“汉服进课堂·美术史中游”活动

10月25日下午,敦煌学院教师赵玉茜将美术史课程与传统服饰相融合,以寓教于乐的方式,为学生们讲授了一场别开生面的《中国美术史》课程。通过“汉服进课堂·美术史中游”活动,引导大家理解古代装束背后的艺术价值与历史价值。这样的教学模式不仅极大地活跃了课堂氛围,让原本可能枯燥的美术史论变得生动有趣,而且更有效地促进了学生们对中国美术史知识的深入理解和掌握,得到了师生们的一致好评。

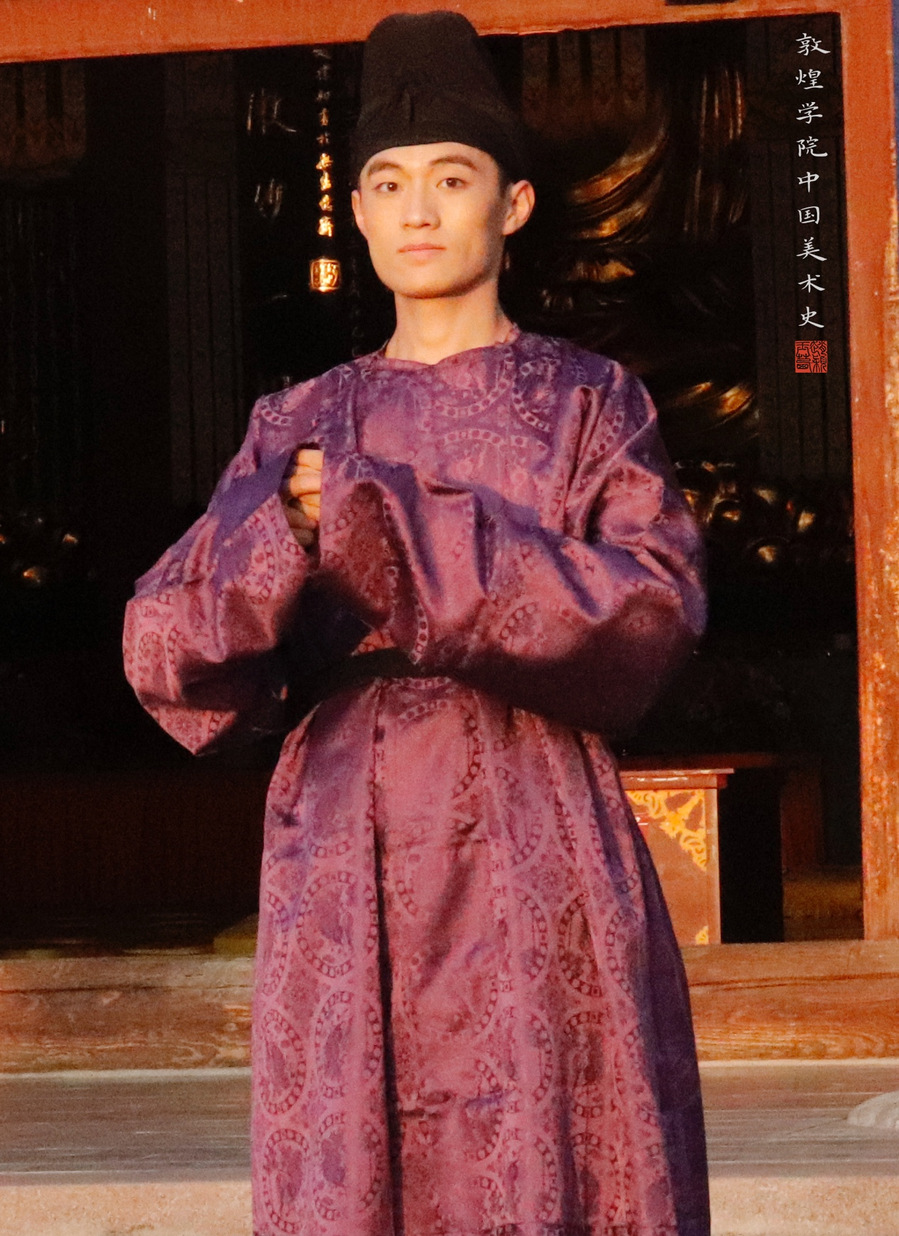

复原敦煌壁画人物形象

此次汉服课堂,是中国美术史“课程思政”教学的一次创新实践。它启示我们——传授知识固然重要,但培养学生的兴趣与情感,点燃他们对美术史的热爱,更是教育的核心所在。敦煌学院的《中国美术史》课程思政项目对唐代美术作品中人物装束的“复原”,是当代与传统的一场“双向奔赴”。

方甜甜同学:“2024年10月,我参与了两场中国美术史唐代装束复原活动。本次我装扮的是敦煌莫高窟第17窟藏经洞流失至法国吉美博物馆的绢画《引路菩萨》中的人物形象。当我将唐代的齐胸襦裙穿上身,把精致的花钿画上脸,戴上璎珞与金簪时,大唐的开放包容与雍容华贵在我身上具象化。我非常开心能够与老师和同学们一起“重回大唐”。通过传统服饰和主题探讨,使我进一步加深了对唐代美术作品中的人物形象的了解。”

魏诗泽同学:“此次活动,不仅是一场视觉的享受,更是一次心灵的洗礼。它让我深刻体会到了唐朝文化的博大精深和独特魅力。大唐盛世虽已远去,但它的精神与文化却永远留存在我的心中。这次体验,不仅让我重新认识了唐朝美术作品,也更加坚定了传承和弘扬传统文化的决心。在当下快节奏的社会中,我们需要这样的活动,让我们停下脚步,回望历史,感受传统文化的魅力。”

倪瑜禧同学:“通过参与这次课程实践,让我增强了对传统服饰文化传承的责任感。这些精美的服饰是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,承载着历史的记忆和民族的精神。通过传播我们“复原”的造型,能让更多人了解和关注到中国美术史中的经典作品。”

冯川同学:“我们学院在丝绸之路的重要节点城市——敦煌,这里是中西方文化的交融地。赵老师的中国美术史课程不仅在教室上,也带我们到莫高窟、鸣沙山和雷音寺等“户外课堂”中上课。本次活动,我们七人扮演了唐代美术作品中的胡人、供养人、官员、少女等形象。沉浸式的“复原”人物体验使美术史的学习变得更加丰富。我身穿联珠纹锦袍扮演胡人,在活动的过程中,我大部分牵着骆驼或在队伍前后,使我对人物产生了思考,为什么我要在骆驼周围呢?刹那间想到“唐三彩载乐骆驼俑”,突然顿悟,原来每一处都是有所设计,让我感到了美术史课堂的严谨与老师对美术史的深刻认识。”

马茜雅同学:“此次复原体验,加深了我对唐代历史文化背景的理解。唐代社会经济繁荣,文化交流频繁,这使得服饰文化呈现出开放包容、多元丰富的特点。《捣练图》中执扇少女的服饰,从一个侧面反映了当时的社会风貌和审美观念。少女服饰的活泼,体现了唐代女性在社会中相对较高的地位,以及人们对美的追求。同时,我也通过其他几位同学的服饰样式和纹样,感受到了唐代文化对外来文化的吸收与融合。”

马茜雅同学:“此次复原体验,加深了我对唐代历史文化背景的理解。唐代社会经济繁荣,文化交流频繁,这使得服饰文化呈现出开放包容、多元丰富的特点。《捣练图》中执扇少女的服饰,从一个侧面反映了当时的社会风貌和审美观念。少女服饰的活泼,体现了唐代女性在社会中相对较高的地位,以及人们对美的追求。同时,我也通过其他几位同学的服饰样式和纹样,感受到了唐代文化对外来文化的吸收与融合。”

张陇刚同学:“在《中国美术史》装束复原的体验中,我身穿紫色官服,紫色在唐朝是最显贵的,紫色代表着身份,只有三品以上的官员才可以身穿紫色。身上的服饰印有唐朝典型的联珠纹,这是在隋唐时期沿丝绸之路在中亚、西亚传到中原地区,唐朝服饰将联珠纹融入本土元素,胡味尚存,同时也是汉胡交流的结果。这次体验让我更加深刻地明白了唐朝在美术史中的重要性。”

赵玉茜老师:“服饰装束是时代的人文缩影,也是可以穿过时光壁垒的桥梁。希望通过美术与服装相结合的跨学科教学,能够让大家在学习美术史书本知识的同时,也能对中国的悠久历史产生更深的文化认同和民族自豪感。愿每一位学子都能在这场跨越千年的“美术史之旅”中,找到属于自己的文化共鸣与心灵触动。”

西北师范大学敦煌学院《中国美术史》课程思政示范建设项目

“汉服进课堂·美术史中游”活动

项目策划:赵玉茜

出镜:冯川、魏诗泽、张陇刚、赵玉茜、方甜甜、倪瑜禧、马茜雅(从左至右)

活动地点:敦煌学院、鸣沙山、雷音寺

活动时间:2024年10月25日